近年では、日本の労働市場は慢性的な人手不足が問題となっています。例えば、厚生労働省が9月30日に公表した、「令和7年度版労働経済の分析」では、“労働供給制約の下での持続的な経済成長に向けて”というテーマで分析を行っています。

この中では、日本の労働供給を就業者数と労働時間にわけて分析し、諸外国との比較も行っています。図1がその時の結果ですが、これをみますと、まず労働供給について、日本は1980年以降概ね横ばい(より正確には、1990年代および2000年代は緩やかに減少し、2010年代に入るとほぼ横ばい)となっています。諸外国についても、米国では増加していますが、他の国では横ばいとなっています。

(注)因みに、労働供給は横ばいということですが、労働需要については2010年代以降改善しています。このことについては、「令和6年度版労働経済白書」の中で、厚生労働省自身が分析しており、要因としては、1つは2010年以降の経済状況の好転があり、もう1つはサービス産業化が一層進んだことがあるとしています(GDPに占める第3次産業の割合は、1970年は約5割、1990年は約6割、2022年には約74%に上昇)。

図1.労働供給(1)、就業者数(2)、年間総労働時間(3)(1980~2024年)

(出典)令和7年度版労働経済の分析 第2-(1)-2図

では、この横ばいの原因をみてみようということで、就業者数と労働時間のグラフをみてみると、就業者数についてはどの国でも上昇傾向にある一方で、労働時間が減少傾向にある様子が伺えます。日本の労働時間をみてみると、1980年には最も労働時間が長く2100時間を超えていましたが、1990年代には1900時間と米国を下回り、2024年時点では、英国、ドイツ、フランスよりは長いものの、米国とイタリアよりは短く、水準も1600時間程度まで下がっています。

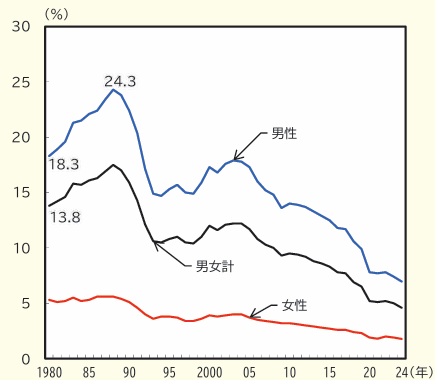

また、同白書の中では他にも数字を示していて、週の労働時間が60時間以上の雇用者の割合を男女別と男女計について示しています。図2がその結果ですが、これをみると、男性、女性共に1990年頃をピークに減少傾向にあることがわかります。

(注)因みに、週60時間勤務を、現在の週休2日制のケースで簡単に説明しますと、1日8時間・5日間勤務で40時間の所定労働時間を達成し、さらに平日に3時間の残業と、土曜日も5時間勤務する、というようなものになります。

図2.週労働時間60時間以上の雇用者の割合

(出典)令和7年度版労働経済の分析 第2-(3)-5図の(1)

こういったことから、ここから何回かにわけて、“労働時間”についてみていきたいなと思っています。

労働時間に影響を与える要因は様々考えられますが、まず思い浮かぶものとしては、制度的な要因があります。その際によく言われるのが1987年の労働基準法の改正で、この時は、欧米諸国が日本人の働き方についてソーシャルダンピング(賃金や労働時間、その他の労働条件を極端に下げて生産コストを抑制することで、海外市場などで廉売すること)であると批判が出たことや、元日本銀行総裁の前川春雄氏が中心となって作成されたレポート(いわゆる前川レポート)の中で、1985年のプラザ合意に伴う円高によって日本の貿易黒字が減少することへの対策として、労働時間の短縮などによって内需を拡大しようというプランが打ち出されたことなどの影響を受けました。

こうした制度改正はその後も行われたのですが、実は、これらについてはあまり効果がなかったという指摘もされています。図3は鈴木・前田(2025)に掲載された、一般労働者とパートタイム労働者の労働時間の推移と、パートタイムの構成比の推移のグラフです。これをみると、パートタイム労働者の労働時間は若干ですが徐々に減っているものの、一般労働者については、ほとんど変わっていないことがわかります。

図3.一般労働者、パートタイム労働者の労働時間、パートタイム労働者の構成比

(出典)鈴木・前田(2025)

では、どうして平均の労働時間が減っているのかというと、このグラフをみる限り、パートタイム労働者の構成比が年々増加しており、この影響があるといえます。この構成比要因は2つ目の要因といえます。

(注)因みに、図2の週60時間以上働く労働者割合が低下していることについても、実際には統計にあらわれない長時間労働が行われている可能性が指摘されています。

ただ、2018年に成立した働き方改革関連法(改正労働基準法)については、多少効果があったとする指摘もされていて、整理する時にはそういったところもみていこうと思います。このほか、最近では非正規雇用者の賃金上昇を受けて、これまでと同じだけの労働時間を働くと扶養から外れてしまい、本人の被用者保険が適用されて社会保険料の支払いが生じることや、扶養者の所得税が増えて世帯全体で手取りが減少すること、企業独自の家族手当の支給要件を超えることで世帯の手取りが減ることといった“働き損”を防ぐために、労働時間を減らすということも起きています。

もう1つ、どれくらい数字にあらわれるのかはわかりませんが、経済学的にいう、いわゆる所得効果が働いた可能性もあります。労働時間と余暇時間の合計は一定ですから、仮に余暇が正常財のようなものだと考えると、個人の所得が上昇する場合には、その個人はより多くの余暇を消費するようになるため、労働時間は減少するというものです。

先ほど出てきた「令和7年度版労働経済の分析」を再度みてみると、日本人の仕事と余暇のありかたについて、自分は仕事を優先する人か、余暇を優先する人か、はたまた仕事と余暇を両立させたい人かという観点で調査を行い、図4のようなデータを示しています。

図4.仕事と余暇のありかたに対する意識の変遷

(出典)令和7年度版労働経済の分析 第2-(3)-10図:(2)の「仕事優先型」は(1)の「仕事に生きがいを求めて、全力を傾ける」と「余暇も時には楽しむが、仕事のほうに全力を注ぐ」の合計。「余暇優先型」は(1)の「仕事よりも、余暇の中に生きがいを求める」と「仕事はさっさとかたづけて、できるだけ余暇を楽しむ」の合計。「余暇・仕事両立型」は「仕事にも余暇にも、同じくらい力を入れる」を指している。

この結果の、特に(2)をみてみると、1973年には仕事優先型が割合として圧倒的に多かったものが、1980年代に余暇優先型と余暇・仕事両立型に逆転され、その後はその2つが同じくらいで安定している様子が伺えます。図1の(3)をみる限り、この期間の労働時間はうっすらとしか下がっていませんが、ただ、うっすらとは下がっているので、例えば景気が良かったこの頃に、所得効果が働いていた可能性もあるかもしれません。

この話については、もう1つ、Bick,Fuchs-Schundeln, and Lagakos(2018)という論文を紹介しようと思います。この論文は労働時間と豊かさの関係を分析した論文ですが、ここでは、低所得国、中所得国、高所得国を比較した時に、高所得国ほどどの年齢階層でも労働時間が短くなるという結果を得ています。これは、産業構造や学歴、年齢の要因を調整しても成立するとしています。

論文では、各国の大人1人(働いている人・働いていない人全体の平均)あたりの労働時間を比較しています。結果として、高所得国の方が大人1人あたりの労働時間が少ないことを確認しています。その要因については、低所得国から中所得国にかけては、労働力率が低下することで労働時間が低下するとしており、日本でいうならば、豊かになっていく過程で、サラリーマン家庭の妻が専業主婦になっていったのと近いといえます。また、中所得国から高所得国にかけては、働く人の労働時間が短くなることで、減少するとしています。

さらに論文では、個人別のデータを用いた分析を行って、賃金と労働時間の関係をみています。ここでも、賃金が低い人ほど労働時間が長いという結果を得ています。

では、所得が低い国の人が長く働くのは、個人の賃金が低いからなのか、貧しい国に住んでいるからなのか、どちらでしょうか。論文ではこの点について、労働時間が長くなるのは、貧しい国に住んでいるからというよりも、個人の賃金が低いからだと指摘しています。

こうした研究を踏まえると、日本でも、例えば1980年代などで、所得効果が働いていてもよさそうですが、データからはよくわからないなというところで、論文ではもう1つ、参考になりそうな分析を行っています。

それは、個人の賃金に対する労働時間の弾力性を、低所得国、中所得国、高所得国について分析するというもので、結果をみると、低所得国ではマイナス(つまり、賃金が上昇すると労働時間を減らす)、中所得国のなかで所得の高い方の国ではゼロに近づき、高所得国ではプラス(つまり、賃金が上昇すると労働時間を増やす)となっています。

つまり、個人の賃金に対する労働時間の弾力性には、低所得国、中所得国、高所得国で異なっているということなのですが、経済学の理論的な話に立ち戻って考えれば、労働時間と余暇時間の間の選択としては、賃金上昇に対して労働時間を減らす効果がある所得効果と、賃金上昇に対して労働時間を逆に増やす代替効果があり、低所得国では所得効果が優勢となる一方で、高所得国では代替効果が優勢となる傾向があるということになります。

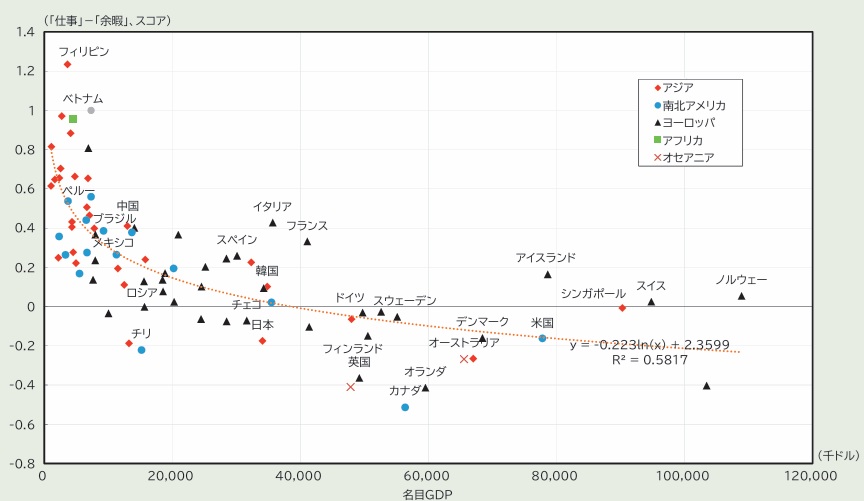

実は、「令和7年度版労働経済の分析」の中でも興味深い分析が行われていて(コラム2-1、労働者の意識の国際比較)、ここでは国民がどれだけ余暇よりも仕事を優先するかという指標と、一人あたり名目GDPの関係を分析しています。図5が結果のグラフなのですが、それをみると、全体的に一人あたり名目GDPが上昇すると、より余暇を優先する傾向(つまり、指標は減少する)がみられるものの、日本については、ちょうどこの傾向が小さくなっていることがわかります。もしかしたら、日本では所得効果があまり強く働かないのかもしれません。

(注)ただし、図5の分析は2022年時点のデータを用いて分析していて、その結果を日本の他の時期にあてはめていいのかについては、ちょっとわからない部分もあります。Bick,Fuchs-Schundeln, and Lagakos(2018)の分析も、2005年あたりを対象としていて、また日本は分析対象とはなっていない点も、留意する点かなとは思います。

図5.一人あたり名目GDPと(余暇よりも)仕事を優先する度合いの指標の関係

(出典)令和7年度版労働経済の分析 コラム2-(1)-1図の(2)

ここまでいろいろと述べてきましたが、次回からは個別の要因についてみていこうと思います。

(注)因みに、先ほど低所得国→中所得国のところででてきましたが、女性の就労に関しては、ダグラス=有沢の法則というものがあります。これは2つの部分からなっていて、1つは、他の条件が一定ならば、妻の就業確率は妻自身の賃金が高いほど高くなる、というものです。もう1つの条件は、夫の収入が低いほど妻の就業確率が高くなるというものです。つまり、この理論では、社会全体で賃金が低下した時の妻の労働供給は、自身の賃金低下の影響と夫の賃金低下の影響のどちらが強いかで、労働供給が減ることもあれば、増えることもある、ということになります。一般的に考えて、壮年男性はほぼほぼ就職する(しっぱなし)と考えられるので、もしかすると、場合によっては、社会全体の賃金が低下したのに、トータルの労働供給が増える(要は右下がりの労働供給曲線が得られる)、なんてこともあるかもしれないわけですし、むしろ上の低所得国→中所得国の話は、その逆(右下がりの労働供給曲線を逆に動くこと)が起こっていると考えられます。このような場合には、賃金の低下が妻の就業増をもたらし、それが一層の労働市場の歪みを生んで、さらに賃金が低下して…なんてことがおこる危険性もあるといえます。このような危険性を防止するためには、何らかの制度的な歯止めを設ける必要がありますが、実はこのことは、最低賃金制度の理論的根拠の1つとなっています。

参考文献

Bick, Alexander, Nicola Fuchs-Schündeln, and David Lagakos(2018). “How Do Hours Worked Vary with Income? Cross-Country Evidence and Implications,” American Economic Review, 108 (1),170–199.

厚生労働省(2024)、「令和6年度版労働経済の分析-人手不足への対応-」

厚生労働省(2025)、「令和7年度版労働経済の分析-労働供給制約の下での持続的な経済成長に向けて-」

鈴木日菜子・前田裕之(2025)、「『働き方改革』その成果と行方-制度・政策の課題と論点整理-」、政策共創の場No.5、NIRA総合研究開発機構

コメントを残す