前回の投稿(“労働時間”を考える②(2025/10/23))では、労働基準法ができたところまでをみてきました。前回の投稿でもみた通り、労働基準法は非常に強い法律で、そのことは労働基準法から分離独立して、やはり強い効力を発揮する最低賃金法を考えても想像できます。

そのため、確かに労働時間の低下に一定の影響がみられたのですが、これは前々回の投稿(“労働時間”を考える①(2025/10/7))で触れたのですが、労働基準法はその後1987年に、より企業にとって厳しい条件に改正されて、その後も何度か改正されているにもかかわらず、1990年代以降については、いわゆる正規社員のデータにあたる、毎月勤労統計調査の一般労働者の労働時間は、結構長い期間(少なくとも2018年くらいまでは)ほとんど減らない状態が続きました。

これがなぜなのかについてはいろいろといわれているところですが、1つの原因として、労働基準法の適用除外が関係しているといわれています。

前回、戦前の工場法も適用除外があるということをいいましたが、労働基準法はこれがより大きく、これはなぜかというとILOの基準である1日8時間、週48時間という制約が、1947年の制定当時の日本の常識から考えてそもそも厳しく、これを強い法律で厳格に縛ろうとしたため、このままじゃどうにも法案が通らないのではないかという状況に追い込まれてしまった結果、チョコチョコと緩い部分ができてしまったとしています。

1987年の改正はより労働時間が減るような方向への改正ですから、やはり適用除外がなくなるようなものとはいえませんし、その後の改正の中には、2019年の高度プロフェッショナル制度もそうですが、裁量労働制という、より多く働くような環境に繋がるものもあるわけです。

労働基準法の適用除外というのは、本当にいろいろとあるのですが、1つの例として、ここでは“管理監督者に対する適用除外”というものをみてみたいと思います。

まず、そもそもの話ですが、労働基準法で適用除外という時には、大きく2つのタイプが存在していて、1つは労働基準法が全く適用されないケースになります。もう1つは、法定労働時間や休日に関する労働基準法の規定のみが適用されないというタイプで、この場合には、時間外労働や休日労働という概念がなくなるため、それに対する割増賃金の適用がなくなる一方で、深夜労働(22時~翌5時)については、割増賃金が適用され、さらに年次有給休暇も付与されます。

1つ目のタイプの適用除外を受ける例としては、①同居の親族のみを使用する事業に従事する者、②個人宅に雇われて家事を行う家事使用人、③国家公務員・地方公務員、④船員があり、2つ目のタイプの適用除外を受ける例としては、①農業・水産業などの従事者(ただし林業は除く)、②管理監督者、④秘書のような機密事務取扱者、⑤守衛や用務員のような監視・断続的労働従事者があります。他にも、2つ目のタイプの条件に加えて、さらに深夜割増賃金の規定も適用除外になる、高度プロフェッショナル制度や、いわゆる三六協定の上限のうち、特定の規定が適用除外になる研究開発業務といったものがありますが、基本的にはこの2つになります。

今回は管理監督者のケースをみるので、この人たちはタイプ2となります。そのため、深夜割増賃金は支払われるのですが、一方で、通常の時間外労働や休日勤務の割増賃金は支払われなくなるため、結果様々な仕事がこの人たちに集中することが起こり得るわけです。

図1は、労働政策研究・研修機構が2022年に公表した“労働時間の研究”という報告書に掲載されたグラフです。一番右の平均値をみると、一般職員から課長・部長に上がるに従って、勤務時間が増えていく様子が伺えます。また、パネルデータを用いた回帰分析も行っており、“管理監督者扱い”とすることが、“裁量労働制等”よりも労働時間を増加させる方に作用するという結果を得ています。

図1.役職別にみた2020年10月の労働時間

(出所)労働政策研究・研修機構(2020)の図表2-2-2

また、実際の運用面でも様々な問題が起こっていて、例えば有名な裁判例として、日本マクドナルドの店長が管理監督者として扱われ、割増賃金を受け取れずにいたのですが、裁判所がこうした扱いは違法で、時間外労働や休日勤務に対する割増賃金を支払うよう企業に命令したというものがあります(いわゆる日本マクドナルド事件)。

これはつまり、会社では管理職=管理監督者と考えていたのに対して、裁判所は管理監督者を、もっと狭い範囲のものと判断したということになります。なぜそのようなことになったのかというと、管理監督者がどのような労働者が該当するのかが法文で明確になっていないためなのですが、同様の問題は他にもたくさん起こっています。

一方で、非管理職労働者の労働時間に影響を及ぼすような要因も指摘されています。その1つが、いわゆる三六協定によって決まる時間外労働の上限です。先ほども触れたのですが、ILOの基準は労働基準法制定時の日本では非常にハードルが高かったことから、法文の中で完全に時間外労働について縛るということはせず、労働者の過半数代表と使用者との間で取り決めてもらい、それを労働基準監督署長に届け出てもらうことで、罰則を科さないとしました。

これはつまり、労働組合(労働組合がないところは労働者の過半数を代表する者)と経営者で決めてくれとしたということになりますが、1947年当時は労働組合の組織率も高かった時代ですし、よかったのかもしれません。

ただ、法文では時間外労働の事由や時間数について、基本的に制約というものがなく、それでも1998年の労働基準法改正の時に、企画業務型裁量労働制の導入の交換条件として、時間外労働の目安時間と過度な超過に対して行政指導を行う法的な根拠を、“労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日労働省告示154号)”で定めたのですが、これは労働基準法に基づいて労働大臣が策定する告示として定められているにすぎないため、罰則がなく、また労働基準法の方でも、この限度基準に反するような三六協定を定めたとしても法的に無効とはならないような書き方をしていたため、効力はそれほど強くありませんでした。

(注1)因みに、ここでは労働者の労働時間が減らない要因を、使用者側の責任という観点からみていますが、労働時間が減らない要因は、労働者の側にもあるということが言われていて、その1つが、実は時間外労働に対する割増賃金になります。この制度は、使用者にペナルティを与えて労働時間を抑えようという考え(なにせ労働者を守る法律なので)で導入したわけですが、むしろ労働者の方では、これは貰いたいということから、時間外労働をするインセンティブになっているということがいわれています(ただこれは、さらに一周回って“使用者側の責任”という話も出ていて、それは何かというと、従業員の人が残業を前提に働いているため、基本給は低く抑えて、残業代で払えばいいやとなり、さらに段々と残業代も十分に払われなくなっていくという問題です)。

(注2)他には、残業時間が長くなるのかどうかは、その人の性格が関係するという指摘もあり、黒川・佐々木・大竹(2017)ではこのことを分析していて、仕事を後回しにする傾向がある人、平等主義的な人(要は人より得をすることも損をすることも嫌う人)は残業時間が長く、他にも協調性がある人や誠実な人も長くなる傾向にあるとしています。一方で、開放性が高く比較的自由な人の場合には、それほど残業時間が長くならないと指摘しています。こうしてみると、なんだか日本人は残業時間が長くなりそうな気がしますね…

実はそうした中で一歩踏み込んだのが、2019年の“働き方関連法”で、この時に時間外労働の上限を、法律の中に格上げしました(時間外労働の上限規制の導入)。

この効果についてはいくつかの論文で指摘されていて、小方(2025)や新田(2023)では、労働時間の低下がみられたとしています。特に新田(2023)では、大企業と中小企業のそれぞれについて、管理職と非管理職にわけた効果分析を行って、非管理職の職員について、大企業・中小企業ともに効果がみられたことや、なんと管理職についても、労働時間の低下がみられたと指摘しています。

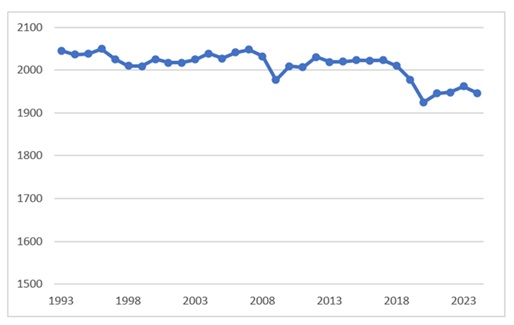

図2は毎月勤労統計調査から、一般労働者の年間労働時間を計算したもので、前々回の投稿で掲載したグラフは2017年まででしたが、それを2024年まで伸ばしたものを掲載していて、これをみても、2019年あたりを境に、年間の労働時間が2000時間を下回っていることがわかります。

図2.一般労働者の年間労働時間

(出所)毎月勤労統計調査より筆者作成

長くなりましたが、これはつまり、労働基準法のぼやっとしている部分を少し形にすると、やはり労働時間は下がる方向に動くということがいえますので、やはり時間外労働の部分の法文での扱いというのは、関係しているように思います。

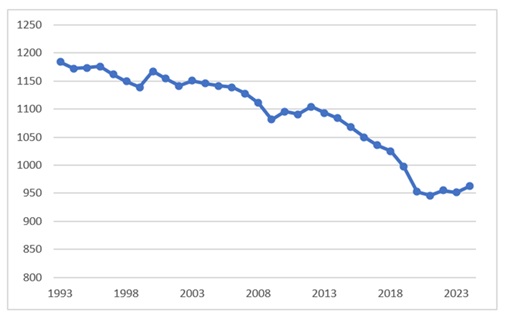

さて、ここまでは正規雇用のケースをみてきたわけですが、次に、非正規雇用のケースをみてみようと思います。毎月勤労統計調査のパートタイム労働者の年間労働時間をプロットしたものが、図3になります。意外なことに、前々回の時のグラフと印象が異なり、こちらについては継続的に低下傾向にある様子が伺えます。

図3.パートタイム労働者の年間労働時間

(出所)毎月勤労統計調査より筆者作成

この理由としては、①高齢者の労働参加が増加したことや②柔軟な働き方の導入が増えたこと、③女性の正規雇用化が進んで長時間労働する非正規雇用者が減少したこと、④時給の上昇などに伴って“年収の壁”を意識した就業調整が増えてきたことがあげられます。

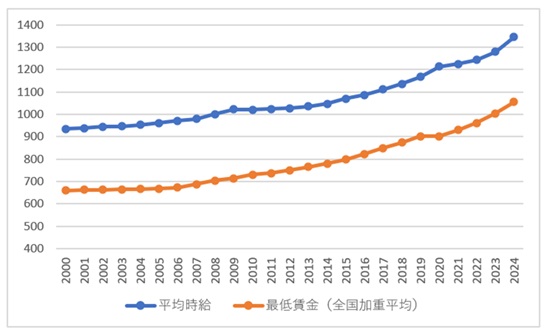

このうち、④の時給については、景気動向や人口減少に伴う人手不足の状況、さらには趨勢的な最低賃金の押し上げなどの影響により、継続的に上昇しているようです。

図4.最低賃金と平均時給の推移

(出所)毎月勤労統計調査、最低賃金に関するデータ・統計(厚生労働省)より筆者作成。平均時給については、毎月勤労統計調査の所定内給与と所定内労働時間から試算。

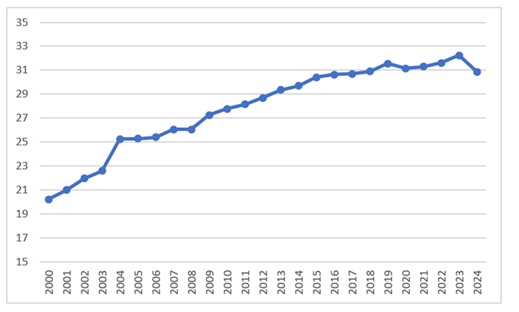

もう1つ、非正規労働者の比率ですが、毎月勤労統計調査のパートタイム労働者数をみると、趨勢的に上昇している様子がみられる一方で、近年では上昇が頭打ちになってきている様子もみることができ、総労働者数との比率をあらわした図5をみても、そのことが伺えます(近年、高齢層や女性の労働参加が限界に近付いているという指摘がいろいろなところでされていますが、そうした指摘とも整合的といえます)。

図5.パートタイム労働者比率(%)

(出所)毎月勤労統計調査より筆者作成

以上の個別の状況を踏まえたうえで、2000年以降の労働時間の変動(基準年からの平均月間労働時間の変化)の寄与度分解を行ったものが図6になります。これをみると、2000年代についてはパート比率が労働時間の減少に大きく寄与しており、2010年代(2018年まで)についても同様といえます。

ただ、2019年以降についてみると、様子がだいぶ変わり、今度は一般労働者の労働時間の低下の寄与が大きくなっています。この要因としては、やはり2019年の時間外労働の上限規制の導入の影響があったということが考えられます。

パートタイム労働者の労働時間については、2000年代~2010年代の前半くらいまでは目立った寄与ではなかったものの、2010年代の後半以降、2番手の寄与となっています。これはもしかすると、先ほどの①~④の効果が、アベノミクス以降の好景気や高齢化の進展の中で複合的に効いてきたということなのかもしれません。

図6.労働時間の変動の寄与度分解(時間)

(出所)毎月勤労統計調査から筆者作成。2000~2009年までは1999年を基準とした平均月間労働時間の変動に対する寄与度、2010~2018年は2007年を基準とした変動に対する寄与度、2019~2024年は2018年を基準とした変動に対する寄与度分解をしている。

なんだかここまで労働時間が減らない減らないといってきましたが、前々回の投稿にもあったように、現状は労働需要が高まっているという状況でもあるので、次に、現在の状況を踏まえて、労働供給を増やすために何ができるのかを考えてみたいと思います。ここまでみてきた情報でいえば、1つにはパート比率を下げて正規社員を増やすことが考えられますが、もともと短時間勤務を希望している方もいると思うので、そうした意味では、例えば定年延長のような形で、意欲のある高齢層を取り込んでいく方法があるかと思いますし、テレワークの推奨や柔軟な労働時間を認めること、子育て等を応援するような様々な福利厚生の充実が効果的かもしれません。

あとは、現状の現役世代の正規労働者の方でいえば、時間外労働の上限規制が意外と労働時間に影響を与えていたように思いますので、これとは逆の作用をするような法改正もあるのかもしれません。

ただ、労働基準法というのは、今でこそワークライフバランスというような概念が入ってきていますが、基本的に労働者の健康や生命を守るために作られた法律なので、下手ないじりかたもできないでしょうし、あと、日本人は働くのが好きそうな気もするので、影響とかも心配ですし、他にも、不人気すぎて広がらないというような事も嫌でしょうし…なかなか難しいかもしれません。

その点、もう1つの候補として考えられるのは、いわゆる年収の壁の引き上げになると思います。

一例として、年収の壁の引き上げによって、残業代を含めて年間123万円まで働く場合を考えてみます(因みに、ここでは学生ではないパート労働者のケースで計算をしています)。勤務地は東京都を考えて、時給を1500円と置きます。この時、以前の年収である103万円を稼ぐときには、年間で約687時間働く必要があるのに対して、123万円を稼ぐためには、年間で820時間働く必要があり、結果的に、労働時間は年間で133時間程度伸びることになります(もちろん時給が伸びなければの仮定ですが)。

ここでは東京で働くことを前提とした計算をしていますが、東京以外では時給がもっと低いと思いますので、労働時間の増加はもっと大きくなることが考えられます。現実的に考えると、もしかするとここは意外と勝負できるところなのかもしれません。

参考文献

小方尚子(2025)、「減少するわが国の平均労働時間―労働生産性の向上や規制の見直しが課題―」、Research Focus No.2025-035、日本総研

黒川博文・佐々木周作・大竹文雄(2017)、「長時間労働者の特性と働き方改革の効果」、行動経済学 第10巻、50-66頁

新田尭之(2023)、「残業時間規制の効果検証と課題(詳細版)」、大和総研2023年10月4日

労働政策研究・研修機構(2022)、「労働時間の研究―個人調査結果の分析―」、労働政策研究報告No.217

コメントを残す